I got my head, but my head is unraveling

Can’t keep control, can’t keep track of where it’s travelling

I got my heart, but my heart’s not good

And you’re the only one that’s understood

Si pensi alla filmografia di David Lynch come a un tunnel: una corsa in cerca di luce, di un lampo che rischiari l’oscurità. In questo buio impenetrabile, il regista americano si pone come il prestigiatore di un magic act tutto suo, di cui solo lui conosce il segreto. Avventurarsi nei meandri di questo enigma, che è anche un gioco con lo spettatore, significa concedersi per intero, senza incertezze al direttore dello spettacolo. È un atto di fiducia, perché a Lynch la spiegazione del trucco interessa relativamente: conta, piuttosto, l’immersione nel sogno, la costruzione dell’illusione, la creazione di un linguaggio specifico per la singola esperienza.

Tra i suoi vari giochi di prestigio, Strade perdute è quello più difficile da circoscrivere. Scomposto, oscuro, quasi volutamente “maledetto” e distaccato, il film del 1997 rappresenta uno degli esercizi più imperscrutabili della sua carriera. Ma è anche un’opera che, come poche altre, riflette in sé tutti gli snodi principali della sua poetica d’autore. In una simile prospettiva, allora, Strade perdute si pone come una sintesi e un’anticipazione del percorso di Lynch: un’opera che vive di malessere, e lo rielabora sotto forma di uno sfrenato scherzo narrativo, un incubo noir, un’aporia che cristallizza in maniera limpida e totalizzante le visioni, passate e future, del proprio creatore. Anche per questo, fra i molti film del regista, è quello su cui si tende a tornare più spesso: una strada infinita da cui non si trova l’uscita.

Neo-noir

This magic moment

So different and so new

Was like any other

Until I met you

In principio era Velluto blu, il paradigma del neo-noir in salsa lynchiana, un thriller classicissimo disciolto nell’illusione allucinatoria dell’american suburbia. L’eroe naïf, la giovane invaghita, l’amante irraggiungibile, il criminale mefistofelico: il cult del 1986 era costruito sugli archetipi del racconto nero, rielaborati secondo la sensibilità di un regista che già a quel punto aveva un suo modo di intendere il perturbante. Sono gli stessi archetipi attorno a cui si attorciglia Strade perdute, seppur in modo decisamente più sotterraneo.

Lynch lo palesa a metà del racconto: dopo una prima fase claustrofobica e angosciosa, che segue il musicista Fred nella sua ossessione per la fedifraga moglie Renée, il protagonista cambia improvvisamente forma, e il film muta insieme a lui. Fred viene accusato di aver ucciso Renée: ecco quindi che, durante una notte in prigione, l’uomo scompare, e lascia il posto al giovane Pete, ragazzo di provincia dall’animo irrequieto. Quando si compie il gioco del prestigiatore, e il film si ritorce su sé stesso in maniera impossibile, il regista svela l’anima del suo esercizio, che diventa nella seconda parte un vero e proprio rifacimento di Velluto blu.

Il passaggio è brusco: se la prima sezione si svolge quasi sempre in interni, fra le grigie mura dell’appartamento di Fred, con l’introduzione di Pete Strade perdute si apre finalmente al giorno, a quella provincia luminosa che incorniciava il film del 1986. E per un momento, prima di sprofondare nel buio, Lynch sembra concedersi a una struttura apparentemente tradizionale, fatta di figure del racconto semi-riconoscibili (l’eroe, l’amante e l’antagonista), di sequenze dal piglio quasi divertente (l’inseguimento in macchina), di stacchi musicali di trascinante forza classica (l’apparizione della bionda Patricia Arquette sulle note della rockeggiante This Magic Moment di Lou Reed, uno dei momenti più belli del film).

L’illusione cinematografica

Funny how secrets travel

I’d start to believe

If I were to bleed

Thin skies, the man chains his hand held high

Si tratta, come spesso accade in Lynch, di un’illusione (una “fuga psicogena”, l’ha definita il regista) destinata a sfilacciarsi rapidamente nella mente di Fred, su cui il film ritorna nell’ultimo atto. Non è difficile scorgere, in questo gioco di allucinazioni, una riflessione dai toni meta sul senso dell’inganno hollywoodiano in cui il protagonista sembra aver trovato rifugio: come se Fred, rinchiuso in prigione dopo l’accusa di omicidio, decidesse di scappare dentro il più classico dei filoni cinematografici.

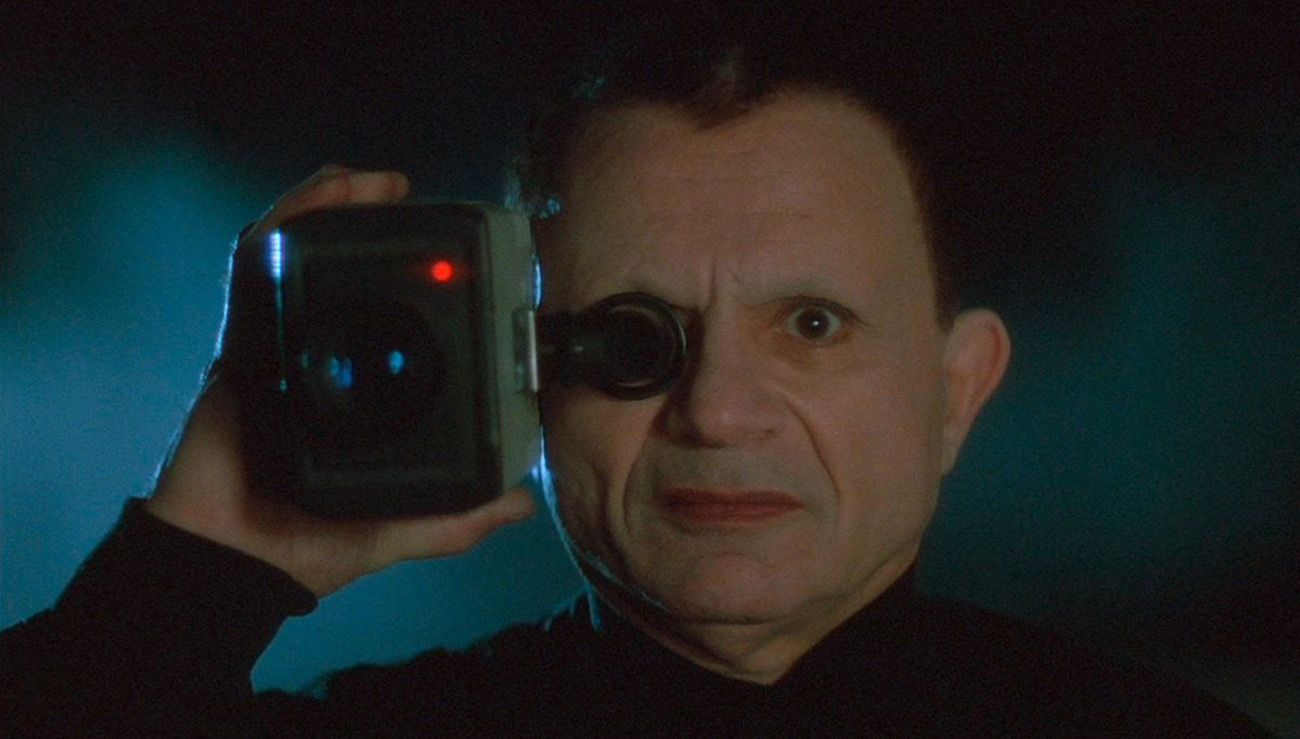

Una fuga impossibile e destinata perciò a concludersi tragicamente, con il ritorno a una realtà irrisolta e disperata: a questo fa riferimento, con inquietante ambiguità, la spettrale figura del Mystery Man, che armato di una telecamera sembra accompagnare Fred in un tour delle sue pulsioni più profonde, quelle che forse lo hanno spinto a uccidere la moglie. E se all’inizio il film si configura come una sorta di astratto psicodramma sull’infedeltà coniugale, lo svelamento dell’uomo misterioso e del suo marchingegno allude a un disagio ben più profondo, un senso di oppressione che solo l’obiettività della ripresa può rendere nota.

Il cinema, allora, si sdoppia: macchina creatrice di sogni ma anche portatrice di verità concrete e tangibili, il mezzo filmico diventa un’occasione di fuga ma anche una resa dei conti, in un circuito impossibile che si contraddice ripetutamente senza trovare una soluzione – e che preannuncia gli enigmi anti-hollywoodiani dei futuri Mulholland Drive e INLAND EMPIRE. Dall’incubo della realtà, diegetica ma anche extra-filmica, e quindi esprimibile sullo schermo per mezzo dell’immagine digitale, non si può sfuggire.

Femme fatale

I put a spell on you because you’re mine

I can’t stand the things that you do

No, no, no, I ain’t lying

No, I don’t care if you don’t want me

‘Cause I’m yours, yours, yours, anyhow

A unire le due fasi alterne del racconto c’è una figura femminile, su cui si riflettono la luce e il buio delle Strade perdute di Lynch. La giovane Patricia Arquette diventa per l’occasione la musa ispiratrice del regista, e incarna in sé l’anima ambivalente del film. Guarda a caso, del suo personaggio, se ne trovano due versioni: la brunette Renée, congiunta con il possessivo Fred, e la bombshell bionda Alice, immagine delle prurigini giovanili di Pete e amante di un pericoloso boss criminale.

Ci si è interrogati molto sulla duplice natura di questa femme fatale misteriosa, avvolgente e criptica, calda e inafferrabile. Al di là della sua natura simbolica, in ogni caso, la doppia Arquette rappresenta la forza motrice del viaggio allucinato di Strade perdute, che è soprattutto un’avventura tortuosa nel labirinto del desiderio maschile. Basti pensare a come il film si rimodula, anche stilisticamente, con la comparsa-scomparsa delle due figure femminili: freddo e straniante nella prima parte (e alla fine); aperto, quasi luminoso nella seconda, con la descrizione classicheggiante di uno squarcio di campagna che stona con l’animo notturno del racconto.

È una dialettica visiva che sottintende una tensione amorosa irrisolta, e che sfocia in una violenza da cui Fred-Pete non può sfuggire – nemmeno all’interno della sua fantasia classicheggiante, anch’essa diretta a una tragica in-soluzione. Nel perseguire gli arzigogoli di questo desiderio impossibile, Strade perdute si conferma quindi non solo il film più tormentato di Lynch, ma anche il suo film più paurosamente, disperatamente sensuale.

American dream/nightmare

Did I dream you dreamed about me?

Were you here when I was full-sail?

Now my foolish boat is leaning

Broken lovelorn on your rocks

Si è detto spesso che Strade perdute prefigura lo sviluppo dell’ultima filmografia di Lynch, ed è impossibile negarlo: fra le sue retrovie si intravedono già le ombre dei lavori successivi (incluso Twin Peaks – Il ritorno), che nel film del 1997 trovano un imprescindibile punto di fuga. Ma di Strade perdute c’è un ulteriore, inaspettato riflesso anche nell’opera meno esplicitamente lynchiana del regista, quella Storia vera che nella sua filmografia sembra quasi fuori luogo. Un film apparentemente minore, che ha però moltissimo da dire sulla visione personale dell’autore. Di quel racconto lineare e dunque spiazzante, scevro da orpelli cerebrali e incursioni oniriche, il regista avrebbe fatto una canzone indimenticabile sull’empatia umana, una ballata sul mito del patriottismo sentimentale: si tratta, forse, della consacrazione definitiva dell’americanesimo di Lynch.

Anche questo è un discorso già seminato, in forma contraria, nel film del 1997. Cos’è, Strade perdute, se non una spaventosa, distorta, notturna anti-ballad americana? Un blues che si richiude su sé stesso, sulle ombre della provincia, su un continente ricolmo di pulsioni inquietanti, sui desideri inespressi dei suoi eroi. La sua visione distorta e obliqua del Sogno Americano, divenuto finalmente Incubo, è il prisma attraverso cui i temi del film sono filtrati: nella fuga del suo doppio protagonista, attraverso l’immaginario perverso di una California asettica e di una labirintica countryside, il regista incastona le sfumature di un’intera carriera, delle sue visioni precedenti e di quelle a venire.

Così, coscientemente o meno, il prestigiatore Lynch ha racchiuso il proprio segreto dentro un oggetto unico, una ballata polifonica e impossibile da classificare. Il sogno di Strade perdute si pone dunque come un contenitore a incastro, una black box di cui solo l’autore possiede la chiave (blu, con la testa triangolare): è la strada di Lynch, la stessa sulla quale, a 25 anni dall’uscita del film, vale ancora la pena di perdersi.